Новые материалы

На новоземельских берегах (окончание)

В бухтах залива Рейнеке

Опять Железные Ворота. Каменная банка.

Залив Рейнеке. Бухта Мутафи. Бухта Северная. Сфалерит. Медведи.

К середине дня пошел холодный дождь, поднялся крепкий ветер. Оставаться в Каменке, однако, не имело смысла, и мы решили рискнуть пересечь губу Логинова при высокой волне. Подбрасывало крепко, но губу проскочили удачно и вышли к знакомым уже Железным Воротам. Может быть, как раз потому, что путь уже был знакомым, шли не так внимательно и с разгона наскочили на каменную банку. "Дора" села килем на плоский камень, чуть скрытый водой, а вокруг камня такая глубина, что дна не видно. И вся банка состоит из таких огромных камней, рассыпанных на достаточно глубоком месте.

Что делать? Пробовали сняться, работая винтом, — "дора" стоит мертво. Шесты не помогают. И ждать нечего. Сейчас самый высокий прилив, а дальше положение будет только ухудшаться. Я соскочил на камень и стал ходить вокруг "доры". Хорошо бы сейчас подвести домкрат, но домкрата нет. Потом я нащупал расщелину в камне как раз под килем "доры". Подвел через нее под киль толстую доску и стал раскачивать лодку, работая доской как рычагом. И лодка как-то неожиданно, сразу соскочила с камня. Я едва успел зацепиться за борт. Пока меня протащило по воде, набрал полные сапоги воды. Но это чепуха, главное — лодка снова качалась на воде. Отталкиваясь баграми от камней, ушли подальше от банки и только тогда запустили двигатель.

Целью нашего перехода был залив Рейнеке с десятками мелких островов, торчащих из-под воды скалами, и извилистой змейкой фарватера. Залив Рейнеке был открыт в 1832 году Пахтусовым, но это настолько сложная водная система с огромным количеством мелких заливов, бухт, рассыпанных островов, что о нем долго толком не знали. Приблизительно конфигурацию залива очертил в 1911 году В. А. Русанов.

"...Это оказался один из самых обширных заливов Новой Земли, — писал В. А. Русанов. До нас никто не знал его истинной величины и очертания. Только вход этого залива был нанесен на карту, да и то не точно... В залив Рейнеке было бы легко запрятать флот целого мира. Некоторыми из своих разветвлений залив Рейнеке подходит очень близко к Петуховскому Шару и к Саханихе, образуя, таким образом, своей южной стороной огромный полуостров". Этот полуостров носит сейчас имя В. А. Русанова. Его именем названа бухта на юго-западном берегу полуострова, как раз у входа в Петуховский Шар, и промысловое становище Русаново в этой бухте. Пролив между заливом Рейнеке и заливом Пахтусова также назван именем Русанова.

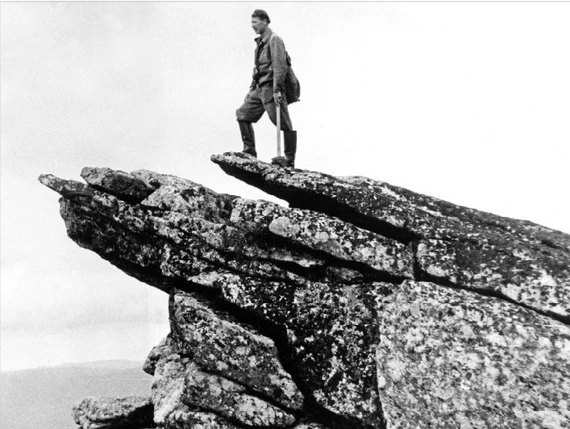

Юшкин Николай Павлович (1936 – 2012) — советский и российский геолог, минералог, академик РАН, доктор геолого-минералогических наук, директор Института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (Сыктывкар) (1985–2008), заведующий кафедрой геологии Сыктывкарского государственного университета. Родился 20 мая 1936 года в деревне Иван-гора Калининской области в крестьянской семье. В 1955 году окончил геологоразведочное отделение Кировского горно-химического техникума. В 1965 году заочно окончил Ташкентский политехнический институт. В 1967 году Юшкин получил учёную степень кандидата и доктора геолого-минералогических наук. За три года Николай Павлович защитил вузовский диплом, кандидатскую и докторскую диссертации. Аналогов этому, пожалуй, в науке больше нет. Основные научные результаты ученый получил в ходе многолетних экспедиционных исследований. Он совершил около 50 экспедиций в различные районы России и мира, в том числе на Урал, Новую Землю. Опубликовал более 900 научных трудов. По результатам экспедиций издал несколько научно-популярных книг: "На островах Ледовитого", "Уральскими маршрутами", "Поднятие Чернова" и др. Это окончание главы "На новоземельских берегах" из его книги "На островах Ледовитого". Начало здесь. |

В. А. Русанов понял, что залив Рейнеке — это не ординарный залив, а глубоко, на десятки километров вдающаяся вглубь острова система. Собственно, этим нас залив и привлекает: осматривая его берега, можно сделать геологический разрез по крайней мере половины острова.

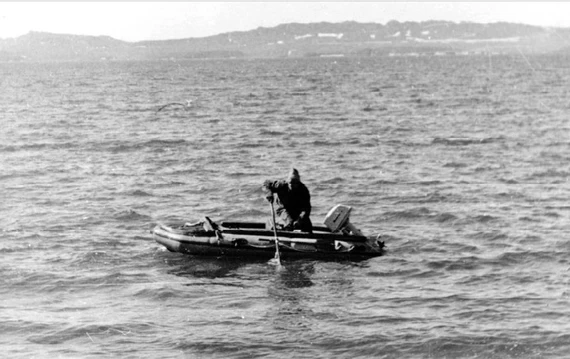

В бухте Мутафи, входящей в систему залива Рейнеке, была намечена очередная контрольная встреча с Н. Тимониным, и туда мы старались пробиться через шторм. И уже мы вошли в бухту, уже видны были палатки на берегу, до которого оставалось чуть больше километра, вдруг затих двигатель. В баке кончилось горючее. Пришлось выбросить за борт якорь, чтобы лодка развернулась против ветра. Горючее с трудом залили, а потом долго не могли вытянуть якорь. Глубина здесь большая, якорь утянул за собой почти всю цепь, а такой солидный вес без лебедки осилить трудно. Наконец, пристали к берегу.

Первый маршрут наш здесь очень дальний — в бухту Северную. Это только в одну сторону около пятнадцати километров по прямой. Поэтому я решил добраться до Северной на "доре", а обратно возвращаться по берегу с работой. Провожал нас в маршрут Н. Тимонин, он сам через час должен сниматься и уходить к Карскому морю. Теперь мы уже не встретимся почти до конца сезона.

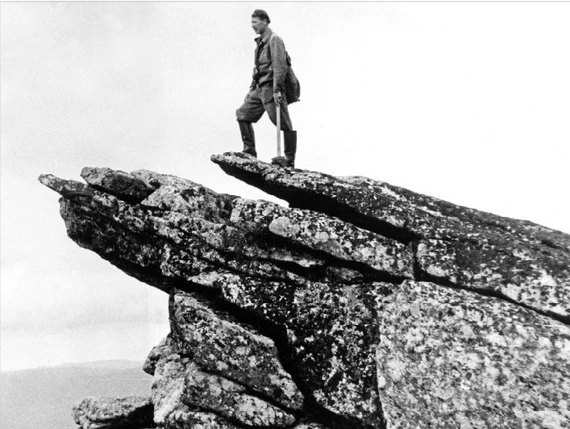

Юра Ромашкин высадил нас с Володей Каликовым около небольшого островка — только здесь у берега была приличная глубина и отсутствовали камни. Мы поднялись на сорокаметровую вершинку с тригопунктом "Бухточка", перевалили через нее к подошве скал и начали свой маршрут. И сразу же сделали интересное открытие — нашли сфалерит.

Впрочем, стремился я сюда не бесцельно и не случайно начал маршрут так далеко от лагеря. После того как еще во время прошлогодних вайгачских маршрутов я уверился в строгом контроле оруденения тектоническими разломами, в приуроченности месторождений к линейно вытянутым кулисам, отражающим эти разломы, я стал мысленно продолжать известные кулисы и смотреть, не развивается ли оруденение на их продолжении? Вот так, трассируя по карте на север зону, в которой локализованы интересные полиметаллические месторождения гор Медной и Цинковой на Вайгаче, я пришел как раз к этому участку бухты Северной. Геологическая обстановка, структурные особенности, если судить по тем скудным геологическим данным, которые у нас имелись, здесь те же, что и в пределах рудной зоны на Вайгаче. Отмечено даже несколько находок прозрачного кварца, зерен галенита, которые свидетельствуют об имевшей место гидротермальной переработке пород. Я был почти уверен, что здесь проходит зона полиметаллической минерализации.

И прогноз подтвердился буквально с первых же шагов маршрута. В береговом обрыве мы встретили мощную зону кальцитовых прожилок, насыщенную крупными гнездами и вкрапленниками красновато-бурого сфалерита, точно такого же, как на горе Цинковой на Вайгаче, и свинцовыми кубиками галенита. Проведенные позднее анализы проб показали высокое содержание цинка и свинца. Я назвал это месторождение Бондаревским, в честь В. И. Бондарева, внесшего большой вклад в изучение геологии Новой Земли. И если даже оно окажется бесперспективным, его открытие дает ключ к открытию металлогенических закономерностей структуры. На нем мы основывали многие наши металлогенические построения.

Почти весь день ушел на изучение этого участка. Сделали лишь коротенький перерыв, чтобы набрать плавника и согреть чай. А потом пришлось долго и тяжело возвращаться в лагерь. Шагомер насчитал сорок тысяч шагов.

Дальше опять маршруты.

С Юрой Ромашкиным прошли по берегам бухты Ермолаева и обошли мыс Тест. Обнаженность здесь хорошая, но интересного мало. Попадаются только красивые гнезда и прожилки с гематитом, да встретилось несколько прожилок с халькопиритом. Бухта Ермолаева, так же, как и другие бухты залива Рейнеке, мелкая, с глинистым дном, заросшим водорослями. Штормы выбрасывают их в огромном количестве на плоский, низменный берег, а в сухую погоду водоросли слеживаются, высыхают, образуя прочные пласты, похожие на войлок. Их можно резать, скатывать в рулоны, устилать ими полы палаток.

Сделали из этого лагеря и еще один маршрут, на юг, до губы Заблудящей. Пересекли всю древнюю толщу и осмотрели секущие ее дайки диабазов.

В этом маршруте нам необычайно "везло" на белых медведей, а одна встреча особенно запомнилась. Еще от волока я заметил в самом конце бухты Внутренней какое-то белое пятно. Посмотрел в бинокль, что-то неясное. Решил присмотреться, когда подойду поближе, а потом забыл. Шли мы с Асхабом по берегу у самого уреза воды. Здесь более свежие стенки скал, все хорошо видно. На одном задержались особенно долго. Здесь выход диабазов с прекрасно вскрытыми контактами; я долго колотился, делал зарисовки. А когда осмотрелся вокруг, всего в 25 метрах увидел огромного медведя. Это было как раз то белое пятно, что мы видели с волока.

Медведь лежал на боку, не шевелился, не дышал. "Мертвый!" решили мы с Асхабом. Мы охали и ахали, что нет с собой фотоаппарата, строили планы, как мы подъедем сюда на "доре" со всей кино и фототехникой, как будем хвастаться потом "трофеем". Я уже направился к медведю, чтобы пнуть его ногой под живот. Никак не пойму, почему появилось такое желание. Приблизился на десяток метров. Медведь в это время зашевелился и повернулся на другой бок, даже не взглянув на нас. А мы, не помня себя, уже неслись в сторону, размахивая пистолетом и ракетницей.

Обратно на север

Малый Олений. Гроза. Морские сувениры. Остров Цветной. Мертвая зыбь. Туман. Залив Цивольки. Флюорит.

Из залива Рейнеке предстояло идти обратно на север, к губе Черной, откуда нас должно было взять океанское судно. Но впереди еще много работы на островах, в губе Саханина, на полуострове Ефима Хатанзея, а время уже поджимает.

Сборы даже в дальний переход теперь не занимают много времени — отработаны четко и оттренированы все операции. Ребята даже успевают жарить оладьи на завтрак в дополнение к традиционной каше. Ветер сменил направление на восточное и стих. Установилась приличная для перехода погода, правда, над морем висит густая дымка, почти туман, и видимость плохая.

Подошли к острову Малому Оленьему. По сути дела, это два острова: один длиной пять километров, другой — два с половиной, соединенные друг с другом двумя параллельными полукилометровыми косами с лагуной между ними. Здесь образовалась небольшая бухточка, в ней-то мы и бросили якорь, решив переночевать в "доре".

У нас есть еще полдня, и можно посмотреть один из островов. Меня интересует, не обнажены ли здесь те зоны гидротермальной переработки, которые тянутся куда-то в этот район с Вайгача, с полуострова Дыроватого. Ночью вдруг разразилась гроза, да такая, какую мы не видели и летом. Грохотал гром, сверкали молнии, лил густой дождь, и в то же время ярко светила луна. Необычное зрелище, да еще в это время, 21 августа, когда в здешних местах стоит уже глубокая осень.

Утром нас ждали на берегу олени. Они высыпали на окрестные склоны гор и даже прогуливались по косе метрах в двадцати от костра, позволяя себя снимать крупным планом. А потом сопровождали в маршруте, выскакивая буквально из-под ног.

В первую половину дня я обошел весь юго-западный остров. Так за два дня я прощупал разрез верхов протерозоя, нижнего и среднего ордовика. В береговых скалах пласты вскрыты хорошо, но никакой интересной минерализации я не заметил. Очевидно, зона разлома, по которой мигрировали рудоносные растворы, проходит где-то южнее. Скорее всего, она скрыта морем, возможно, ее фрагменты обнажаются на островах Петуховского архипелага — Пытиных, Пуховом, Бритвином, Братковой, но высаживаться на них в это время года очень рискованно, да и времени уже нет.

Геология оказалась на Малом Оленьем неинтересной, зато удивительно богаты различными морскими сувенирами пляжи и косы. Володя Каликов собирает особо оригинальные пластмассовые банки, Асхаб — стеклянные поплавки. А у Юры Ромашкина свое хобби — собирает веревки. Вот и здесь вечером он упрямо расплетает капроновую сеть из пятимиллиметровой фалы. Намотал уже около километра. Я присматриваюсь к бутылкам — нет ли в них записок. Уже две бутылки с письмами я находил в прошлых маршрутах. Их бросали моряки, а письма содержали краткие сведения об авторах и домашние адреса. Письма написаны с явной надеждой, что бутылки попадут в руки представительниц прекрасного пола, мечтающих познакомиться с мужественными покорителями морских просторов. Но, увы, романтические красавицы еще не так часто прогуливаются по арктическим пляжам. И вот здесь я опять с волнением схватил на сей раз заграничную бутылку, плотно запечатанную и плотно набитую бумагой. Нетерпеливо разбил, ожидая извлечь что-то загадочное. Оказался разорванный немецкий журнал.

И вот "дора" снова режет воду. Курс наш на северо-запад. Проходим торчащую из моря скалу Парусницы. Словно три пальца в пене бурунов. За ней остров Гребень, и входим в Петуховский Шар. Здесь мы уже были, вот и становище Русаново как на ладони. А сейчас надо осмотреть остров Цветной, запирающий путь в пролив.

Здесь мы ожидали встретить обычную дайку диабазов и ни на что особенно интересное не рассчитывали. Собирались только взять обычные пробы. Но оказалось, что дайка сложена крупнокристаллическими монцонитсиенитами — породами щелочного типа, здесь ранее не известными. Стенки трещин в них покрыты чудесными щетками пластинчатых кристаллов гематита, а в контактах с известняками развиваются гранатовые скарны с интенсивной халькопиритовой минерализацией. Этот маленький остров оказался настолько интересным, что мы прокопались здесь значительно дольше, чем рассчитывали раньше.

Зашли на полуостров Ефима Хатанзея. Здесь единственное место на юго-западном крыле антиклинория, где обнажается верхний ордовик. Два часа ушло на то, чтобы посмотреть его и отобрать образцы. Потом продолжили свой переход на северо-запад.

Погода безветренная, но море почему-то стало раскачиваться. По нему заходили огромные волны, но какие-то замедленные, спокойные, без барашков. Лодку то поднимает на высоту почти десять метров, то опускает как бы в долину между двумя водяными холмами. Мертвая зыбь. Может быть, она предвещает беду, может быть, нужно нырнуть в одну из узких бухт, благо их здесь довольно много. Но я не знаю, какое принять решение. Огромные волны качают "дору" уже как-то больно ласково, и прерывать путь не хочется. Поведение моих товарищей подсказать решение не может — Юра, как обычно, невозмутимо стоит у штурвала, Володя инфантилен, погрузился в свои мысли, а Асхаб дремлет в каюте. Решаю в конце концов продолжать путь.

Обходим выдающийся далеко в море и еще дальше наращенный подводными камнями мыс Кабаний Нос. Здесь нас побросало крепко, я уже пожалел о своем решении. Но потом волны как-то спали, и я взял курс на острова Пограничные. Вдруг неожиданно нас накрывает густой туман, в котором ничего не видно даже в десяти метрах. Хорошо, что успел взять курс на компасе. Что делать? Идти к берегу рискованно — можно разбиться о скалы, уходить в море тоже опасно, на якорь не встанешь — глубоко. Целесообразнее всего, пожалуй, продолжать идти по курсу. Это мы и делаем. Поскольку стрелка компаса пляшет, ориентируемся по струе выхлопных газов и по следу, остающемуся за кормой, стараясь, чтобы он был прямым.

Идем так целый час, а это значит прошли уже около десятка километров, идем второй. На душе неспокойно. Не занесло ли куда? Вдруг с левого борта прямо над лодкой нависает крутая скала, увенчанная треногой топознака. Юра резко сбрасывает ход. Я по топознаку успеваю сообразить, что это мыс Чаячий, что справа должна быть удобная бухта. Резко машу рукой вправо. Юра выворачивает штурвал, и опасная скала, окруженная подводными камнями, медленно уплывает назад и опять тает в тумане. На все это уходят секунды. Зато через минуту впереди появляется длинный бар, покрытый плавником. Глушим двигатель, бросаем якорь.

На утро, часов в десять, туман начал подниматься, и мы снялись с якоря. Подводные камни, венчающие мыс Чаячий, еще раз напомнили о вчерашнем риске. Вошли в залив Цивольки. Туман собственно так совсем и не рассеялся, и мы шли по заливу, держась поближе к юго-западному берегу, чтобы ориентироваться по чуть заметным в туманном молоке прибрежным скалам. Мы рассчитывали войти в устье реки Саханихи, но уже в километре от него были вынуждены повернуть обратно — очень мелко. Остановились чуть дальше в безымянном заливчике, спрятавшись за длинной песчаной косой. Лагерь разбили прямо на косе. Я успел до конца дня сходить в небольшой маршрут на северный берег залива.

На следующий день ходили с Володей Каликовым в маршрут к устью Саханихи. Погода менялась весь день от дождя и шторма до солнца и штиля, но в целом было холодновато. Маршрут был очень интересным. Мы обнаружили несколько флюоритовых зон, некоторые из них довольно мощные и богатые. Отчетливо вырисовывается приуроченность зон к определенным горизонтам девонских известняков, причем к тем их участкам, где известняки сильно передроблены в сводах и на крыльях мелких складок. Встреченные зоны позволяют уже говорить не только о минералогическом значении флюоритовой минерализации, но и о ее промышленных перспективах.

В 1911 году В. А. Русанов не смог проникнуть к устью р. Саханихи, так как весь этот гигантский залив был забит льдом. Но Саханиха постоянно привлекала его внимание, и в декабре того же 1911 года В. А. Русанов подает архангельскому губернатору "Записку о желательном продолжении обследования Новой Земли в 1912 году и в особенности обследования губы Саханихи". В ней он обосновал перспективность этого района на целый комплекс полезных ископаемых. Находки флюорита показывают, что В. А. Русанов в значительной степени был прав.

В маршруте мы наблюдали интересную картину, как молодые лебеди учатся летать. По примеру родителей лебедята плюхаются с разгона со скал на воду и как бы бегут по поверхности воды, бестолково, но энергично махая крыльями и шлепая по воде лапами. Иногда им удается чуть оторваться от воды. В следующий прыжок получается уже лучше.

На следующий день, 24 августа, перешли в губу Черную.

От Новой Земли до Югорского Шара

В губе Черной. Флюорит. Шторм. Ожидание. Переход в Белушью губу. К Вайгачу. Конец экспедиции.

В губе Черной разбили лагерь на галечниковом пляже под крутым берегом. Место для лагеря неудобное, но морской транспорт сможет подойти близко к берегу. Здесь мы будем собираться и ждать оказии.

На следующий день, 25 августа, я переправился на северо-восточный берег. Забросивший нас туда Юра Ромашкин на "доре" перешел в бухту Песцовую, собираясь ждать нас там после маршрута и заодно отмыть шлихи из накопившихся протолочек. Нам повезло в этом маршруте. Почти сразу же пересекли флюоритовую зону, очень похожую на те, с которыми мы встречались на Саханихе, но с более богатой минерализацией. А когда стали прослеживать зону по простиранию, то оказалось, что она тянется непрерывно, только мощность ее и содержание флюорита очень изменчивы. Пережимы в несколько сантиметров чередуются с десяти — двенадцатиметровыми раздувами, причем в раздувах флюорит почти чистый, стопроцентный. По зоне мы шли на северо-запад полтора километра, пока не уперлись в долину речки Черной. Видимо, зона прослеживается и на юго-восток. Н. Тимонин потом сообщил мне, что он подсекал флюорит в семи километрах от нашей точки; скорее всего это одна и та же зона, очень протяженная.

До этой находки я думал, что на Южном острове Новой Земли мы имеем дело с широко развитой флюоритовой минерализацией, но не богатой, представляющей лишь определенный минералогический интерес. Последние находки заставляют задуматься и о промышленных перспективах флюоритизации. Во всяком случае, обнаруженная в губе Черной зона — это уже настоящее месторождение. Дальнейшие исследования, лабораторные анализы, изучение материалов по геологии подтвердили потом это предположение, и нам удалось обосновать выделение здесь крупной флюоритоносной провинции с разнообразными типами флюорита.

Всю ночь и первую половину дня 27 августа стоял такой штиль, какого мы еще не видали на Новой Земле. Море не шелохнется, как зеркало. Но в середине дня как-то сразу дохнул холодный северо-западный ветер, который в первые же минуты разыгрался в сильнейший шторм. Даже здесь, в закрытой губе, ходят огромные волны, которые, как щепку, бросают стоящую на якоре лодку. К счастью, якорь зацепился за какое-то железо на дне губы, держит пока крепко, лодка устойчиво стоит на месте.

Прошел так день, второй. На третий день разорвало капроновую фалу, соединяющую "дору" с берегом, и мы не можем на нее попасть. Лодку бросает так сильно, что оголяется винт. Наконец, перестал держать и якорь. Как потом оказалось, разогнулись зубья, цеплявшиеся за какую-то болванку на дне, такой силы было напряжение. Лодку стало быстро прижимать к берегу, а уж если выбросит в такой шторм, сразу же разобьет в щепки. Пришлось бить тревогу. Началась борьба за "дору".

Обычно невозмутимый Юра Ромашкин вдруг оживился и взял инициативу в свои руки. Он с Володей Каликовым решил перебраться на лодку и попытаться увести ее в бухту Песцовую, под защиту подветренного берега, и там пережидать шторм. Побросали в рюкзак кой-какие продукты. Но как перебраться па "дору"? Резиновую лодку, если попытаться идти на веслах, сразу выбросит обратно на берег. А ждать нельзя — "дору" уже дважды ударило о дно, когда била очень крупная волна. Я привязал к веревке туристский топорик и попытался забросить его, как томагавк, на лодку. И с первого заброса повезло. Топорик вклинился в щель между бочкой с горючим и подпирающей ее рейкой и накрепко застрял. Веревка натянулась. Ребята вскочили в лодку, ухватились за веревку и подтянулись к корме. Конечно, их тут же окатило волной, промочило до нитки, но они оказались на борту. Резиновую лодку очередной волной возвратило на берег. Двигатель завели сразу, с одного оборота, и это спасло "дору". Удалось отойти от берега, насколько позволила цепь якоря. А вот якорь никак поднять не удавалось. Сил двух человек очень мало, чтобы вручную выбрать цепь на такой волне. В конце концов якорь сорвали со дна и так, на вису с ним, ушли в море.

На следующий день "дору" перегнали в бухту капитана Воронова — маленькую круглую бухточку с узким входом. Здесь тихо, и к тому же можно привязать лодку к берегу стальным тросиком. Шторм бушевал семь дней, и все семь дней мы безнадежно ждали транспорт. Правда, для дела это, может быть, было и неплохо. Я успел обработать все материалы, написать предварительный отчет и даже сумел сходить еще один раз в маршрут.

В этом маршруте вблизи мыса Кушного на паре небольших островов наше внимание привлек базар кайр. Кайры плотно облепили скалы и держатся крепко на своих местах, несмотря на сильный ветер. Они чем-то похожи на маленьких пингвинов — такая же прямая посадка, белая грудь, серая спинка. Море у подножия скал тоже кипит кайрами. Над птичьим базаром носится больше десятка чаек, должно быть, стараются улучить момент, чтобы схватить зазевавшегося птенца. Но кайры чаек близко не подпускают. Сейчас птичьи базары на юге Новой Земли немногочисленны, и тот базар, который мы видели, — лишь остатки когда-то огромного птичьего базара.

Птичьи базары Новой Земли сыграли в свое время огромную хозяйственную роль. Гагачий пух, яйца, птичье мясо многие годы были предметом широкого промысла. Но особый расчет на базары пришлось делать в голодные военные годы, особенно в начале войны. Тогда брали с базаров все, что можно.

Мы прождали четырнадцать дней. Уже обработали все пробы, отрисовали карты. Дальше ждать было бесполезно, видимо, сюда транспорт не придет. Было решено перебраться на север, в губу Белушью, где больше шансов встретить проходящее судно. В Белушью губу пришли 11 сентября в 20 часов, когда было уже совсем темно. Шли 16 часов, и за весь день даже ни на минуту не приткнулись к суше. Несмотря на качку, прямо в "доре" варили и завтрак, и обед, и ужин, кипятили чай.

"Дора" оказалась прекрасно приспособленной к дальним переходам, а наш экипаж довольно осмотрительным, квалифицированным, дружным и смелым. Нам не забыть, с каким восхищением и нескрываемой завистью смотрели на нас моряки с больших судов, когда наша "дора" стояла рядом с современными лайнерами у причалов, как песчинка около каменной громады, когда, прощально мигая огнями, уходили мы в любую погоду в лабиринты каменистых проливов, проскальзывали в тумане мимо стоявших на якоре кораблей, когда жгли лагерные костры на берегах, казалось бы, недоступных с воды островов. За надежными системами и комфортабельностью современного корабля скрылось многое, что составляло морскую романтику, и судьба моряка обеднела что ли. Восхищались и нашей "дорой", ее мореходными качествами. И не зря.

Мне немного жаль, что мы так и не дали нашему суденышку собственного имени. Вначале никак не могли выбрать подходящее, потом привыкли к промысловой кличке. Так и осталось до конца наше судно лодкой "дорой", хотя и значительно меньшие посудины в экспедициях для солидности всегда величались собственным именем и назывались мудреными терминами, не обязательно соответствующими конструкции судов. Например, бот "Грумант", яхта "Мечта", шхуна "Енисей". Надо было тоже, наверное, не нарушать этой красивой традиции, а то осталось какое-то чувство неоплаченного долга перед удачным творением корабельных мастеров, долго бывшим нам домом.

Еще пять дней ждали оказии в Белушьей губе, пока идущее в Мурманск гидрографическое судно "Кильдин" не согласилось подбросить нас к острову Вайгач. Это еще не материк, но пришлось согласиться. С Вайгача своим ходом перешли Югорский Шар и у полярной станции Белый Нос прибились к берегу. Итак, наша "дора" оказалась на югорском берегу. Потом она еще не один год работала в наших вайгачских отрядах.

И я как-то не сразу сообразил, что в этом выразилась еще одна невольная параллель с новоземельской экспедицией В. А. Русанова. Здесь же, на югорском берегу, завершилась судьба русановской яхты "Полярной". В 1924 году видел ее здесь Р. Л. Самойлович. Яхтой, переименованной теперь в бот "Старатель", владел ненец Константин Логей, переехавший на материк из Белушьей губы, а ему она досталась от Ефима Хатанзея — известного русановского спутника по первой экспедиции. Здесь и затерялись следы "Полярной".

Я много говорю в этой книге об экспедиции В. А. Русанова 1911 года не случайно. Каждому школьнику известен трагический конец В. А. Русанова, исчезнувшего со своим "Геркулесом" во льдах Ледовитого океана. Многие знают о В. А. Русанове как о крупном общественном деятеле, о революционере, проведшем долгую ссылку в Усть-Сысольске и Печорском крае. Но меньше известен В. А. Русанов как геолог. И даже специалисты достойно не оценили еще его вклад в изучение геологии Новой Земли, на которой он провел с 1907 по 1911 год пять трудных экспедиций.

Геологические идеи В. А. Русанова не только сыграли важную роль в познании геологии Новой Земли на заре ее изучения, но остаются актуальными и сегодня. Детально с результатами геологических исследований В. А. Русанова на Новой Земле можно познакомиться в нашей с Н. И. Тимониным статье, о которой я уже упоминал.

Пять дней прожили мы на гостеприимной полярной станции Белый Нос. Наконец, через снежные заряды пробился вертолет и забрал нас вместе со всем экспедиционным скарбом в Воркуту. Это было 22 сентября. Закончилась наша Новоземельская экспедиция.

Новые маршруты

Задачи новых экспедиций. Снаряжение. Оленьи стада. Проблемы освоения и охраны животного мира. "Слепые" переходы в туманах. Река Кумжа. Белые медведи. Судьба Афанасия Рослякова. Последний маршрут.

В 1973 году, уходя на "Кильдине" из Белушьей губы, я с грустью смотрел через мокрые иллюминаторы на исчезающие в дождливой мгле новоземельские берега, не надеясь еще раз побывать на них в обозримом будущем. Но прошло всего три года, и вот я опять здесь с новой экспедицией.

Что же еще раз привело нас на Новую Землю?

Мы внимательно проанализировали собранные в прошлый экспедиционный сезон геологические материалы, тщательно изучили образцы пород, минералов и древних органических остатков, отрисовали геологические карты, сравнили наши данные с результатами работы других геологов. И перед нами вырисовалась интереснейшая картина истории геологического развития Южного острова. Мы поняли, что сложное сочетание своеобразных процессов сформировало здесь удивительную минералогическую провинцию с закономерно сменяющими друг друга в пространстве комплексами минералов, многие из которых, может быть, представят и практический интерес. На минералогической карте отчетливо выступали обрывки мощнейших флюоритовых зон, поля развития различных медьсодержащих минералов вплоть до экзотической самородной меди, целестиновые и полиметаллические зоны, области многочисленных находок целого ряда редких минералов. Наметились общие закономерности формирования разных типов минерализации. Упрямо напрашивался главный вывод: Новая Земля нуждается в детальном геологическом изучении.

Однако наша прошлая новоземельская экспедиция, многое прояснив в геологии и минералогии Новой Земли, поставила еще больше новых вопросов. Надо было увязать между собой обрывки различных зон минерализации, выяснить особенности их минералогии, детальнее разобраться с древним магматизмом и складкообразованием. Наконец, надо было по-серьезному заняться новоземельским флюоритом, становящимся настоящей жемчужиной этого района. Словом, не побывав еще раз на Новой Земле, нельзя было двигаться дальше ни в деле изучения самого этого острова, ни в решении металлогенических проблем более южных районов.

Наша вторая новоземельская экспедиция прибыла на Новую Землю, в губу Белушью, 14 июля 1976 года.

Как и в прошлый раз, в организационную основу экспедиции был положен принцип комплексности. Экспедиция состояла из четырех отрядов — тектонического, петрографического, стратиграфического и минералогического. Руководили отрядами Н. Тимонин, М. Фишман, В. Молин и я, т.е. отряды были и тематически, и по составу такими же, как и в прошлый раз. Это обеспечивало преемственность и целенаправленное, скоординированное развитие исследований.

На этот раз мы были не единственными геологами в южноновоземельском районе. С серьезными работами выходило на Новую Землю научно-производственное объединение Севморгео, и несколько отрядов ленинградцев под руководством В. Бондарева и А. Бургского уже высадились в разных частях острова. У нас появилась возможность обсуждать результаты наблюдений с коллегами, да и работать, имея соседей, спокойнее.

Особенностью новой экспедиции было отличное снаряжение отрядов, обеспечивающее высокую мобильность и надежность работы. В распоряжении каждого отряда имелся вездеход с необходимым запасом горючего; он и был главным средством передвижения. Для речных и морских прибрежных маршрутов мы везли польские пневматические лодки "Пеликан", с двадцатисильными подвесными моторами. В ненадутом состоянии они легко укладывались в мешок, а в рабочих маршрутах мы возили их на крышах вездеходов. Впервые у нас была надежная радиосвязь. Каждый отряд имел мощную радиостанцию для связи между отрядами и портативные станции для маршрутных групп; во внешний мир мы выходили через базовую радиостанцию ленинградцев. Отличным было и все другое снаряжение. Мы привезли на Новую Землю даже дюралевый домик, чтобы использовать его как базу и как штаб-квартиру.

Наш минералогический отряд состоит из пяти человек. Это в основном те сотрудники, с которыми я работаю уже давно: Ю. Ромашкин, В. Каликов, В. Полежаев. Только водитель вездехода И. Юркин едет с нами впервые. Три года назад, передвигаясь по морю на "доре", мы работали в основном вдоль новоземельского побережья. В этом же сезоне постараемся более внимательно заняться внутренней частью острова, хотя и на побережье тоже предстоит немало сделать.

В поход мы вышли 17 июля, на четвертый день после нашего появления в Белушьей губе. Эти три дня ушли на проверку и подгонку снаряжения, опробование техники, координацию планов.

Я не буду подробно рассказывать об этом многомесячном маршруте, так как в предыдущих главах довольно детально описывал и Новую Землю, и особенности нашей работы. Остановлюсь только на наиболее важных событиях и наиболее запомнившихся фактах.

Первое, чем все мы были буквально потрясены, это огромное количество оленей. Оленей мы встречали на Новой Земле и в прошлый сезон, но это были относительно небольшие стада, в несколько десятков голов. Вот и нынче, встречая в первый день такие же группки оленей, мы охали и ахали — как много на Новой Земле дикой живности! Потом кто-то из ребят навел бинокль на вдруг почерневший неизвестно почему снежник на противоположном берегу губы Тайной. "Это же олени".., — пробормотал он неуверенно. Мы сконцентрировали на снежнике всю имеющуюся у нас оптику. Действительно, на снежник вышло огромное, во многие сотни голов, стадо оленей. Как будто бригада какого-то оленеводческого совхоза вышла сюда на пастбище. Даже не верится, что такими стадами бродят дикие олени.

Дальше удивляться пришлось еще больше. Перебираясь из губы Тайной в верховья реки Большой Юнау, мы целый день шли навстречу практически сплошному потоку оленей, большими или небольшими группами тянущихся на север. Я пересчитывал некоторые группы — численность оленей в них колеблется от десяти до пятисот голов — и попытался как-то хотя бы очень приблизительно прикинуть оленье поголовье. По самой скромной, явно заниженной оценке в этот день мы встретили более полутора тысяч оленей на площади в четыреста квадратных километров. На каждый квадратный километр, следовательно, приходится около четырех — пяти оленей. Если учесть, что этот отрезок нашего пути был не самым оленеобильным, общая цифра популяции дикого оленя на Новой Земле будет весьма высокой. Я думаю, это многие сотни тысяч голов.

Встречи с такими гигантскими оленьими стадами нас особенно удивили потому, что из специальной литературы мы знали, в каком трагическом состоянии оказалась популяция северных оленей в начале этого века. Если еще в девятнадцатом веке каждый новоземельский промышленник убивал в среднем по двести оленей, то уже в 1910 году всего на острове было добыто несколько сот, а в 1934 году Архангельский крайисполком вообще запретил оленью охоту. Охотиться уже было не на кого.

И вот сейчас на Новой Земле бродят такие оленьи стада, каких, должно быть, не видели промышленники и в самые удачливые годы. И очень странными выглядят оценки специальных экспедиций, утверждавших в 30-х годах, что Новая Земля может прокормить довольно скромное оленье стадо. Интересно, что на Таймыре, например, стадо диких оленей начиная с 1959 года тоже выросло в пять раз.

К сожалению, современное состояние оленьего поголовья на Новой Земле не учитывается, да и не известно специалистам. Мы часто обсуждали между собой результаты наших невольных наблюдений и пришли к единомышленному выводу: ресурсы мяса неодомашненных оленей пора уже разумно и эффективно использовать. Что для этого нужно? По нашему мнению, необходимо:

Во-первых, провести точный подсчет всего оленьего поголовья, что, наверное, не трудно сделать на основе крупномасштабной аэрофотосъемки, изучить продуктивность оленьих пастбищ и рассчитать оптимальную величину оленьего стада.

Во-вторых, на основе научно обоснованных данных разработать стратегию свободного нестадного оленеводства, контролирующего лишь общую численность поголовья, но не ограничивающего пути движения и территорию обитания оленей. Речь идет о том, чтобы несколько "окультурить" неодомашненные стада. Нужно будет разработать меры по подкормке оленей в трудные периоды, по профилактической обработке противоинфекционными и лечебными препаратами (а такие препараты, например, карбамидноминеральные смеси, уже успешно применяют в ряде районов); надо найти пути повышения продуктивности пастбищ, может быть, путем засева отдельных участков, внесением удобрений.

Наконец, в-третьих, для эффективного использования диких оленьих стад нужно создать на Новой Земле специальное промышленное хозяйство с научно обоснованной, строго плановой системой освоения природных ресурсов. Оно будет рентабельным.

Природа Новой Земли очень ранима — об этом свидетельствует печальный опыт резкого усиления всех видов промысла в начале двадцатого века, который привел, по сути дела, к истреблению животного мира. Сейчас благодаря мощным охранным мерам животный мир восстановился почти полностью. Хозяйственное освоение живой природы надо вести так, чтобы промысловое хозяйство органически вписывалось в экологическую систему острова, стало бы благотворным, а не разрушающим фактором. Именно такой цели служат, например, аграрно-промышленные объединения, которые пытаются создать сейчас на Таймыре.

А самый юг Новоземельского архипелага, многочисленные мелкие острова и кусок главного острова южнее широты губы Пропащей (р. Юнау — р. Бутакова) надо, пока не поздно, объявить государственным заповедником. Объявить именно сейчас, пока новое проникновение в этот сейчас не населенный район снова не подкосило восстанавливающуюся за последние десятилетия природу.

Кроме оленей, мы постоянно встречаем в маршрутах множество гусей, лебедей, самых разных уток, песцов. Иной раз впечатление такое, будто находишься в каком-то огромном зоопарке. Но иной раз попадаешь в почти безжизненные районы. Это, как правило, далеко от моря, в глубине острова.

Переходам, особенно дальним, очень мешают частые и густые туманы. Пережидать их — не справишься с намеченным планом, а идти в тумане — рискуешь заблудиться, напрасно пожечь строго рассчитанное горючее, значит, тоже сорвать план, а, может быть, и хуже — попасть в аварию.

Имея большой опыт работы в Арктике, мы все же выбирали второй путь — не отменяли переходы из-за туманов. Но стоили такие переходы гигантского напряжения. Вначале тщательно вычисляешь с внесением всевозможных поправок азимут движения до какой-то приметной точки — горки, озера, реки. Стараешься так проложить курс, чтобы он совпадал с по возможности резко выраженными элементами рельефа. Идешь рывками. Проехали километр — полтора, выскакиваешь, проверяешь азимут. Блеснуло в тумане расчетное озеро — подводишь на карте к нему жирную линию. Но вот беда — в тумане трехметровая лужа кажется огромным озером, а камень — горой. Не встретил ожидаемого ориентира вовремя — прикидываешь степень разумного риска. Можно попытаться дойти до следующего, если он надежен, скажем, пересекающая курс река. А если уверенности нет, лучше остановиться и дождаться просвета. Что-то искать в тумане не стоит, если уж потерял ориентиры, прекращай движение.

Очень помогает знание геологии района: по простиранию пород, по направлению рассекающих их трещин можно выверять курс, даже не вылезая из кабины, а по типу пород прикидывать приблизительно место, где находишься. Негеологи лишены этого преимущества.

Мы строго придерживались этих несложных, но важных принципов, которые я только что перечислил. И ни разу не крутнули даже на километр, ни разу надолго не останавливались. Большую роль в этом играла и железная выдержка нашего водителя — Ивана Юркина. В какой бы ситуации мы ни оказывались, какие бы сложные участки ни пересекали — он невозмутимо сидел за рычагами, проводя машину точно там, куда я показывал, хотя не раз могло показаться, что это самый нелепый вариант. Heт хуже, когда спутнику, не следящему за маршрутом, начинает казаться, что идем не туда, и он все агрессивнее и агрессивнее пытается выправить курс. Именно тогда и сбиваются с пути. Иван же в этом отношении был идеальным напарником, к тому же он, казалось, никогда не уставал, не выдыхался. А порой приходилось делать очень тяжелые переходы. Например, пересекая остров с запада на восток, мы шли от р. Саханина до устья р. Кумжи в сплошном тумане восемнадцать часов!

Восточная часть Новой Земли несколько отличается от западной. Она более низменна, болотиста. Реки текут в узких, глубоких каньонах. Вот и р. Кумжа прорезала такой каньон в известняках, вскрыв интересную флюоритовую минерализацию. Ее изучением мы здесь и занимались.

Мы поставили палатку на лужку около полуразвалившейся избушки. Это почти у самого берегового пляжа, покрытого высоким валом плавника. Около избушки остатки разнообразной охотничьей и рыболовной утвари. Устье Кумжи было издревле удачливым промысловым местом, изобиловавшим омулем и гольцом, и здесь всегда кто-то обитал. П. К. Пахтусов, побывавший на Кумже в мае 1883 года, видел крест у развалин избушки, а на кресте надпись: "1827 года пустозерский крестьянин Иван Михайлов Курепанов поставил на реке Кумже". Значит, уже в начале девятнадцатого века река эта называлась Кумжей, и Курепанов, должно быть, был здесь не первым. Сейчас же на Кумжу иногда приходят порыбачить полярники с мыса Меньшикова, что в 30 километрах южнее.

На берегу Кумжи мы встретили лагерь топографов, тянущих нивелирный ход вдоль восточного побережья. Попили у них чайку, поговорили. Молодые ребята жалуются, что вот работают на Новой Земле уже второй год и ни разу не видели белых медведей. Для нас это как-то даже странно — мы встречаем медведей почти ежедневно и не знаем куда деться от них. Столько сейчас развелось.

Вот и в этот день только вернулись в лагерь и сели ужинать, на берег прямо около палаток вылез из воды медведь. Около берега ветер гоняет ледяные поля, медведь, видимо, с них. Мы выскочили из палатки. Медведь не очень поспешно ретировался в море, но минут через двадцать вылез снова и теперь уже безбоязненно бродил метрах в двадцати-тридцати от лагеря с полчаса. Медведь не крупный, молодой. Людей, вездеход, палатки он видит, очевидно, впервые, поэтому с любопытством нас изучает. А мы его. Правда, Володя Каликов держит, на всякий случай, медведя на прицеле карабина, а я держу наготове пистолет. Но медведь мирный. Когда мы ему надоели, спрыгнул в море и уплыл во льды.

Через два дня, когда мы стояли лагерем уже в губе Каменке, на противоположном ее берегу разгуливало сразу десять медведей. В бинокль мы долго наблюдали, как они то сходились в небольшие группы, то опять по одному разбредались по берегу. Тогда же мы столкнулись с медведем нос к носу. Решили с Володей Каликовым заглянуть в старую землянку и только подошли к двери, как из землянки выскочил здоровенный медведь. Мы буквально оцепенели. Медведь, метнулся мимо нас, застыл на мгновение на ближайшем пригорке, глянул, кто его потревожил, и махнул за перевал, к морю.

В маршрутах к спящему медведю можно было подойти на 200 шагов, прежде чем он проснется и бросится в сторону моря. Наш же сон был крепче медвежьего — по утрам мы нередко обнаруживали свежие медвежьи следы в двух метрах от палатки. Медведи ночью бродили по лагерю, а мы их не слышали. Нам попадались все время какие-то миролюбивые медведи. Во всяком случае у нас за весь сезон они ничего не натворили. А вот из отряда М. Фишмана радио приносило чуть ли не каждый день тревожные вести. То медведи продукты разворошили, то палатку трясут, то лодку разорвали. Как-то связь вообще пропала. Оказалось, медведи исковеркали антенну.

В последнее время в популярной литературе стало почему-то модным представлять белых медведей такими безобидными, забитыми животными, чуть ли не лезущими лизаться к первому встречному человеку. Такая литература создает у тех, кто впервые попадает в Арктику, мнение о белых медведях, как о ручных животных, отличающихся от домашних собачек разве только размерами (признаться, близкое к такому представление было и у меня до первой встречи с этими животными). И вот дезинформированные новички все чаще становятся жертвами белых медведей.

Но белый медведь — не собачка, а зверь серьезный. Это самый крупный и самый сильный хищник мира. Длина взрослого зверя два-три метра, высота около полутора метров, вес около полутонны. Медведь одним ударом убивает нерпу, морского зайца или даже моржа и легко тащит пятисоткилограммовую тушу по берегу. Белый медведь, конечно, не свиреп, но, если человек встретится с ним не под настроение, неожиданно или если медведь сильно голоден, исход такой встречи может кончиться бедой для человека. На памяти полярников немало таких трагедий. Белый медведь — хозяин Арктики, и нужно с этим считаться.

То, что белые медведи в Арктике еще не так давно были на грани выбивания, это правда. На той же Новой Земле каждая встреча с этим зверем была событием. Но после строжайшего запрета охоты на него, число белых медведей неудержимо растет, охранный эффект проявляется очень ярко. Если в полевой сезон 1973 года нам встретилось одиннадцать медведей, то в 1976 году за это же время — более сорока. Эту тенденцию отмечают и полярники, особенно страдающие от медвежьих нашествий.

Конечно, в Арктике должны быть области, где белый медведь чувствовал бы себя полным хозяином, где ничто бы ему не мешало. Но пора уже, наверное, обратить внимание и на вторую сторону международного соглашения по охране белых медведей, подписанного в 1974 году, — на управление популяцией, на поддержание оптимальной численности популяции. Не перейден ли предел? Мне кажется, что кое-где белых медведей уже многовато, и хозяин Арктики пытается стать хозяином и в довольно крупных населенных пунктах.

В одном из поселков ранней весной я как-то услышал по местному радио, что из нижней части поселка в верхнюю переходит группа белых медведей, чтобы жители были осторожны и не покидали домов. Такого я еще не видел, поэтому набросил полушубок и побежал туда. На улице уже собралась толпа людей и глазела на тройку грязных медведей, копавшихся в помойках. С карабинами наперевес медведей сопровождала специальная охрана, ограждающая зверей от людей, а зевак вроде меня — от неожиданного нападения медведей. Медведи ушли за поселок. А через несколько дней какой-то особо нахальный зверь, может, из тех же, зашел в столовую, работавшую вечером как ресторан, расколошматил стеклянную дверь, сгреб с буфетной стойки все, что там было, и пока не поел все шоколадные конфеты, не выпустил сбившихся в противоположном углу ресторанных гуляк.

В изрезанной многочисленными заливами, губами и бухтами южной части архипелага, где сотни больших и мелких островов, мы с сожалением вспоминали о "доре". На вездеходе приходилось делать очень большие объезды. Здесь мы в полной мере использовали нашу резиновую пневматическую шлюпку "Пеликан" и ходили на ней в маршруты, пересекая в узких местах губы и проливы, выбираясь на острова.

Как-то в маршруте по Никольскому Шару мы остановились с Володей Каликовым пообедать на песчаной косе, с севера припечатанной к острову Среднему. Как обычно, собрали плавник посуше для костра. Мне бросилось в глаза, что здесь на берегу больше, чем обычно, одинаково обработанных брусьев и досок, нередко скрепленных друг с другом деревянными шпонками и железными болтами. Похоже, что все это детали одного какого-то сооружения. Пока кипятился чай, я медленно пошел по краю косы. Дальше одинаковых брусьев и досок больше и больше, и уже ясно, что это обломки какого-то судна. На западном конце косы лежит полузасыпанный галечником большой кусок бортовой обшивки. Толстые доски крепко сшиты друг с другом внахлест и прибиты к шпангоутам круглыми деревянными шпонками и толстыми коваными гвоздями очень крепко, что и сейчас не раздерешь. Работа исключительно аккуратная, такая характерна для шведских корабелов конца прошлого века. Тут же обгорелые палубные доски, обломок мачты.

Осматривая обломки судна, наткнулся на россыпь гильз от промысловых ружей, карабинов, маузеров. Стреляли тут не менее, чем из пяти систем оружия. Среди гальки мелькнул замок ружья, еще один, карабинные кольца. Раскапывая галечник, нашел множество предметов, явно принадлежащих хорошо снаряженному промысловику. Видно было по всему, что кто-то здесь потерпел серьезную аварию. Это подтвердили и человеческие кости, которые стали попадаться среди бревен. Кусок истлевшей бедренной кости лежит здесь же, около обломков.

И тут я вспомнил: это же бот Рослякова!

О трагической судьбе этого известного мурманского промысловика мир узнал благодаря экспедиции на "Персее", главным образом благодаря профессору С. В. Обручеву, расшифровавшему и опубликовавшему росляковский дневник.

В 1927 году в Никольском Шаре, на берегу острова Среднего, что недалеко от Железных Ворот, персейцы наткнулись на полузатопленный обгоревший норвежский бот "Энигхетен". В залитой водой каюте лежал труп, остатки еще одного трупа нашли на палубе. Вокруг были разбросаны охотничьи и рыболовные снасти, книги русские и норвежские, фотографии, письма. По этим находкам удалось установить, что бот был зафрахтован в Норвегии четырьмя поморами из Териберки, которые, пробуя промышлять и у Святого Носа, и у Вайгача, добрались, наконец, до Новой Земли.

Потом двое из них бросили промысел и ушли в Белушью губу, а штурманский помощник Афанасий Росляков и старик, имя которого неизвестно, остались промышлять на Новой Земле, хотя бот был сильно поврежден ударами о камни еще на пути сюда. Это было в 1924 году.

Удалось найти даже дневник Рослякова, который рассказал о последних месяцах жизни и борьбы храброго помора. Этот человеческий документ, который полностью приводит в своей увлекательной книге "В неизвестные края" С. В. Обручев, невозможно читать без сострадания.

Сентябрь и октябрь бот хоть и тек, но на нем два промышленника уверенно ходили по проливам и заливам Южного острова, между Петуховским Шаром и Кусовой Землей. Здесь было и пристанище Рослякова — изба, поставленная им еще в 1923 году (мы заходили в эту избу в губе Рослякова в 1973 году, побывали в ней потом и в 1976-м). Потом промысел, очевидно, стал хуже, и решили перебраться в Карские Ворота. Персейцы пишут, что когда они нашли избу в губе Заблудящей, на столе в ней лежала записка... "Мы ушли в губу Каменку 24 сентября 1924 г.". До Каменки Росляков не дошел. Все время барахлила машина, налетали штормы, а 14 сентября нагнало лед, запечатав бот в Никольском Шаре. Потом его посадило на мель у самого берега. Замерзла помпа, бог залило водой. Заболел в декабре спутник Рослякова старик, а потом в январе и сам Росляков. Нет дров, жгут обшивку судна, нет воды. Старик помер 20 января (его-то кости и растащены сейчас по галечнику). Росляков еще боролся почти весь февраль. И весь февраль он не вставал. Запись 5 - 11 февраля в дневнике: "За все время сильная головная боль. Не могу встать. Лежу. Не топлено. Камин под водой. Ноги поморозил, не встаю". Уже не было сил делать записи в дневнике. Только даты: "15 воскр., 16 пон., 17 втр.", отмечающие, что он еще жив.

Вот одна из последних страничек дневника, по сути дела завещание А. Рослякова: "Если же писат все подробно, то нада ба целая книга. Ничего не поделаш судьба недопустила туды доле жить. Оторвало рул и штевеи шугой. Типер болен и поморозился. Лежу беспомощной ожидая конца жизни. Последне мое желание если б кто нашол меня и положил в камни етот добрый человек. Кабы лежат на сухом берегу. Афанасий Росляков из Териберки".

Персейцы выполнили последнее желание Рослякова — перенесли его останки на сухой каменистый берег и похоронили в камнях, водрузив над могилой обрезок мачты росляковского бота. Я разыскал эту могилу, точнее, груду крупных камней над костями помора. Камни расползлись, кости коегде обнажились. Импровизированный обелиск — обрезок мачты упал, дощечка на нем обломалась. На оставшемся обломке сохранилась глубоко врезанная надпись: "Персей".

Мы поправили камни на могиле Рослякова и подняли упавший столб.

Бот Рослякова, его дневник нашли ученые, и судьба этого помора, потомка первых героических покорителей Арктики, стала известной людям. А о скольких других трагических судьбах молчат угрюмые скалы Новой Земли, молчат полусгнившие кресты и кучи камней, прикрывающие истлевшие кости?!

Особенно много в этот сезон мы работали с флюоритом. Нащупали контролирующий флюорит горизонт и последовательно прослеживали его по всему острову, надолго останавливаясь на наиболее интересных участках. Их 317 то уже изучали очень детально. Особенно много поработали в губе Саханина, в губе Черной. А в губе Раковой Ю. Ромашкин с В. Полежаевым просидели более половины сезона. Постепенно вырисовался крупный флюоритоносный район с тремя флюоритовыми узлами — Раковским, Черногубским, Циволькинским. Мы изучили условия залегания и строение флюоритовых зон, их минералогию, сделали перспективную оценку, оказавшуюся довольно высокой. Данные о новоземельском флюорите вошли в специальную книжку.

Вообще, Новая Земля — это один из немногих районов, где постоянно встречаешь что-то неизвестное, постоянно испытываешь радостное чувство первооткрывателя. Взять хотя бы тот же флюорит. Как интересно и захватывающе прослеживать по высыпкам, по обломкам, по небольшим обнажениям никому ранее не известную зону, с каждым новым шагом убеждаясь, что зона большая, тянется далеко, флюорит хороший! Или кругами бегать по горушкам вокруг галенит-сфалеритовой россыпи, высматривая, куда же делась рудная залежь, и вновь "зацепиться" за нее за соседним болотцем!

В работе очень помогает хорошая радиосвязь. О любой новой находке сообщаем друг другу, и каждый присматривается у себя, нет ли тоже чего-то подобного. Если надо проверить какую-то мысль, нет необходимости срываться и мчаться в другой район. Можно попросить, кто там поближе. Посмотрят попутно. Работа всех отрядов очень четко координируется. Мы связались даже с нашими отрядами, работающими на Вайгаче, а через них — с Большой Землей. Можно передать известие о себе домой.

Полевая жизнь идет размеренно, без происшествий и приключений. После маршрута, каким бы он не был тяжелым, короткий отдых в уютном лагере быстро снимает усталость. В туго натянутой палатке чуть не круглые сутки топится чугунка. Тепло, можно раздеться. Горит электрическая лампочка, подключенная к вездеходному аккумулятору. Не то что с традиционной свечкой. Можно обработать дневники, закрепить тушью карандашные наброски на полевой карте.

В лагерь постоянно наведываются песцы, которых здесь великое множество. Первый день они еще немного робковаты, отбегают, когда выходишь из палатки. Но скоро так осваиваются, что не прогонишь. Бегают, как собачата, лижут консервные банки, таскают все что можно, чуть отвернешься. Становятся нахальными до невозможности. Юра Ромашкин только сложил мясо в кастрюлю, потянулся за крышкой, песец подпрыгивает, выхватывает кусок — и в сторону. А выглядят песцы в это время страшно. Поджарые, худющие, длинноногие, облезлые. Хвост длинный, тонкий, уши торчком. Это к зиме они откармливаются и прихорашиваются.

В начале сентября, пройдя около двух тысяч километров, мы замкнули новоземельское кольцо и вышли опять к устью реки Рогачева, откуда весной начали свои маршруты. Поднялись вверх по реке, пока не уперлись в ее широтное колено с обрывистыми непреодолимыми берегами, и здесь разбили свой последний лагерь. Оставалось сделать последний маршрут.

В этот маршрут мы отправились с Володей Носковым, который перешел к нам из отряда Н. Тимонина. Он повел вездеход. Мне надо сделать пару широтных пересечений здесь, где Новоземельский антиклинорий замыкается, выклинивается, где породы сильно перемяты и переработаны. В таких условиях можно встретить интересные минералы. По ряду признаков я чувствовал, что здесь должна быть зона развития мышьяковой минерализации, такой же, как на стыке Урала и Пай-Хоя.

Работа шла обычным порядком. Володя высаживал меня у начала обнажения, сам передвигался к концу и дожидался, пока я осмотрю скалы. Затем мы переезжали к другому обнажению и так далее. Так, продолжая маршрут, подошли к реке. Нигде ничего похожего на брод не видно, но есть ручеек, разрезающий скалы. По нему можно сползти к воде. А на другом берегу устье точно такого же ручейка. Что ж, лучшего здесь нет. Спустившись к воде, завернули вентиль, сошли в воду. Вездеход поплыл, разрезая течение, и выполз точно к ручейку. Осторожно, переваливаясь с камня на камень, выбрались по его руслу наверх.

Маршрут продолжался, и к середине дня мы пересмотрели последовательно напластования всех древних пород и добрались до молодых, каменноугольных. Здесь они смяты, как меха гармошки, во множество мелких складок и рассечены жилами и прожилками белого кварца и кальцита. Когда я начал колотиться в этих известняках и в черных сланцах, что лежат под ними, то забыл о времени. Минерализация очень разнообразная. Тут и флюорит, и барит, и разные сульфиды, и целый ряд минералов, которых я до этого на Новой Земле не видел. Нащупал и ту зону с мышьяковыми минералами, на которую рассчитывал. Набрал множество проб и образцов, благо заботиться о весе не надо — вездеход рядом, и исписал половину полевого дневника.

Но насколько протяженны эти зоны, куда они уходят? Может, это отдельные островки? Для выяснения надо бы проехать до следующего ручья, секущего эту же толщу. Но бензина в баках лишь на обратный путь до лагеря, рассчитано точно. Горючее на исходе и в лагере, только на последнюю переброску. Запас специально не брали, чтоб не увлечься. Но тут такое дело... Эх, авось не пропадем. Махнули до следующего ручья — зона есть! А там и еще до следующего. Словом, километров пятнадцать сделали лишних. Пора возвращаться.

Подошли к реке. Уже сумерки, к тому же идет дождь. Впереди переправа. Медленно сползли в воду, когда подняло машину на плав, прибавили скорость. Но течение сейчас сильнее. Пока мы работали, все время моросил дождик, а вода с тундры скатывается в реки почти сразу же. Машину стало сносить. Если унесет ниже распадка, в ущелье, не выбраться совсем. Наконец, гусеницы зацепились за камни, и вездеход со скрежетом выбрался на берег. Все-таки ударились, зуб у вездехода согнулся, гусеница слетела. Ударами кувалды выправили зуб, поставили гусеницу.

Но мучения только начались. Едва проедем с полкилометра — гусеница слетает. Бьем кувалдами по согнутому зубу, уже руки кувалду не держат, выправляем, но все повторяется снова и снова. Измучились, еле на ногах держимся. Вездеход продвигается рывками. Чуть поворот, опять деформация. Стало совсем темно, даже зубьев не видно. Решили прерваться до рассвета, подремать. А в кабине холодно, горючее на обогрев трогать боимся. В кузове вездехода, к счастью, оказался уже упакованный к отправке тюк со снаряжением. В нем две шубы. Теперь живем.

Утром сняли звездочку, внимательно осмотрели. Я вспомнил опыт одного из моих прежних водителей, который исправлял любую поломку тремя инструментами — примусом, домкратом и кувалдами. Примус в вездеходе нашелся, правда, работает как коптилка. Пристроил над ним звездочку, разогрел деформированный зуб и быстро, несколькими ударами кувалды, распрямил его, теперь, кажется, окончательно. Вездеход пошел без остановки.

Но горючее на нуле. Считаем оставшиеся до лагеря километры — на котором остановится двигатель? Вот осталось пять, три, один... Теперь не страшно.

Снаряжение в лагере уже было упаковано, все собрано. Вышли на берег губы. Там подвернулась оказия — стояло на рейде грузовое судно. После долгих уговоров и наших заверений, что вездеход не так уж много весит, подняли его на борт. Теплоход взял курс на Архангельск, мы снова прощались с Новой Землей.

Как-то знаменитого полярного летчика Б. Г. Чухновского спросили, какой район Арктики он бы выбрал, если представилась одна-единственная возможность полететь? Он ответил, не задумываясь: "Новую Землю". И добавил, объясняя свою любовь: "...Она ведь очень красивая, эта земля. Черные горы, ярко-голубые льды, тысячи птиц, залетающие со всего света. А в июле — незабудки величиной с трехкопеечную монету..." Вот и я, когда вспоминаю новоземельские маршруты, вижу прежде всего крупные голубые незабудки, щедро и ярко расцветившие черные скалы. Они как символ этой романтической полярной земли.