Перевалом через ледниковый покров Новой Земли

До экспедиции Седова, зимовавшей в 1912—13 гг. у северного острова Новой Земли в бухте св. Фоки (76°00'N, 59°55' Е)1, южный остров Новой Земли пересекли: доктор Гриневецкий в 1883 году, академик Чернышев в 1895 году и кроме того известный путешественник Носилов и художник Борисов. Северный остров был пересечен в южной его части (от губы Крестовой до зал. Незнаемого) в 1908 г. геологом Русановым и доктором Кандиотти. В 1921 году, т. е. 8 лет спустя после экспедиции Седова, северный остров Новой Земли, от губы Машигиной до залива Цивольки, пересек норвежский геолог проф. О. Холтедаль. Все эти маршруты, за исключением маршрута Холтедаля в 1921 г., лежат южнее области сплошного внутреннего оледенения Новой Земли. Хотя некоторые путешественники, побывавшие на берегах северной части Новой Земли до экспедиции Седова, и указывали на то, что примерно с 74 1/2° с. ш. внутренняя часть острова покрыта ледяным покровом — что можно было предполагать и заранее — однако не было сделано ни одной попытки проникнуть здесь внутрь острова и, в конце концов, все наши сведения о центральной части Новой Земли севернее 74 1/2° не шли дальше того, что нам сообщил об этом Баренц более 300 лет тому назад, т. е., что эта земля "полная льду и снегу".

Таким образом, раз'яснение географического характера внутренней части Новой Земли в области сплошного оледенения представляло весьма заманчивую задачу, разрешить которую и было начальником экспедиции предложено геологу экспедиции М. А. Павлову и автору этих строк, бывшему в экспедиции географом. Путь от бухты св. Фоки до Карской стороны я совершил совместно с М. А. Павловым, обратный путь мы шли раздельно.

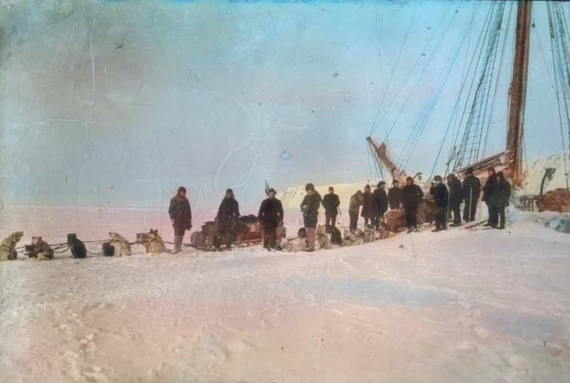

Визе Владимир Юльевич (1886–1954), полярный исследователь, член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Государственной премии. Участвовал в 14 арктических экспедициях, каждая из которых заняла достойное место в истории исследований Арктики. Назовем некоторые из них. Плавание на судне "Св. Фока" с двумя зимовками: с Георгием Седовым на Новой Земле (1912) и на Земле Франца-Иосифа (1914). Две экспедиции на ледокольном пароходе "Малыгин" (1928–1931), руководимые самим Визе. Рейсы на ледокольных пароходах "Г. Седов" и "А. Сибиряков" в 1929, 1930, 1932 и 1933 годах. Поход 1932 года стал первым в истории сквозным плаванием по Северному морскому пути за одну навигацию. За участие в этом рейсе Визе был награжден орденом Ленина. Владимир Юльевич внес огромный вклад в изучение природы Арктики и освоение Северного морского пути, создал научную школу в области морских ледовых прогнозов, разработал ряд теоретических проблем полярного мореплавания, изучал закономерности циркуляции атмосферы и ее роли в формировании ледового покрытия арктических морей. Весной 1913 года из в состава экспедиции Г.Я. Седова географ В.Ю. Визе и геолог М.А. Павлов вместе с матросами П. Коноплевым и Г. Линником совершили переход через Новую Землю от побережья Баренцева моря до побережья Карского. Это было первое пересечение Новой Земли в столь высоких широтах. Здесь приведено описание этого путешествия в виде доклада Владимира Юльевича, опубликованного в "Записках по гидрографии." Т. 49. 1925 г. |

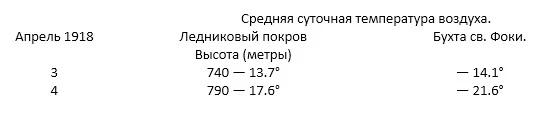

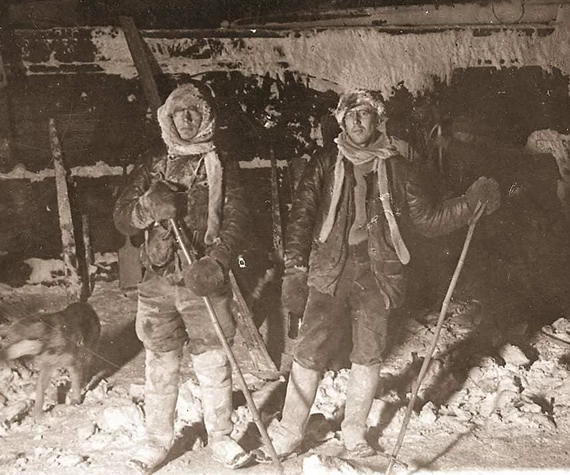

Как мне, так и М. А. Павлову, давалось в распоряжение по нарте в 10 собак, что и предрешало в случае отсутствия охоты продолжительность санной экспедиции в 1-1,5 месяца. В моей нарте только 4 собаки были из числа доставленных экспедиции из Тобольской губернии и являлись настоящими полярными ездовыми собаками; остальвые были архангельского происхождения2. Тобольские собаки принадлежали к числу первоклассных и исполняли свою тяжелую полярную работу с непостижимой энергией и самоотвержением, архангельские же, несмотря на дрессировку, которой они подвергались с самого восхода солнца, оказались все же никуда негодными, работали только из-под кнута и при том недостаточном корме, который я им мог предоставить во время санной экспедиции, быстро теряли свои силы. Три из них наиболее истощенные отдали свою жизнь на ледниковом покрове, на обратном пути с Карской стороны, замерзнув во время непрерывного трехдневного шторма. Сибирские собаки, несмотря на то, что они работали вдвое больше архангельских, хотя и потеряли в весе, вернулись обратно бодрыми и в вполне удовлетворительном состоянии.

Спутником моим при пересечении Новой Земли был матрос Н. Коноплев.

Груз моей нарты составлял 17 пудов и нагрузка на одну собаку равнялась таким образом 1,7 пуда, что следует признать максимальным требованием, которое можно было пред'явить моим собакам. В начале пути собаки даже на ровной поверхности тянули нарту лишь с большим трудом и уже при незначительном подъеме были не в силах справиться со своей задачей. В таких случаях приходилось занимать собак у М. А. Павлова и в одну нарту впрягалось 20 собак: сперва продвигалась на некоторое расстояние одна нарта, потом приходилось возвращаться и точно таким же способом продвигать другую нарту. При очень крутых под'емах приходилось и самим тянуть лямки. Скорость передвижения при таком способе, конечно, была невелика, составляя от места зимовки до перевала Новой Земли в среднем 10,5 верст в сутки. На обратном пути, когда нагрузка нарты значительно уменьшилась, хотя собаки и были заметно истощены, скорость нашего передвижения была больше и составляла от Карской стороны до бухты св. Фоки в среднем 18 верст в сутки (при исключении 3 1/2 суток, которые пришлось простоять на ледниковом покрове из-за шторма). В некоторых местах наше передвижение в большей мере задерживалось ледниковыми трещинами, оказавшимися особенно предательскими в районе гор Скалистой и Призрачной. Большею частью эти трещины были замаскированы снегом и потому совершенно незаметны на глаз. В более опасных местах приходилось поэтому тщательно нащупывать дорогу бамбуковой палкой с острым железным наконечником; несколько раз мы обвязывались канатом. Все же уже на третий день нашего выхода М. А. Павлов совершенно неожиданно провалился в трещину на глубину около 7-8 сажен, не достигнув при этом дна трещины, а застряв в ее сужении. По счастливой случайности М. А. Павлов отделался при этом падении, могшим стать роковым, только легкими царапинами и ушибами.

Съестных припасов для людей я взял на 45 дней из расчета 2,22 фунта в день на человека; при имевшемся хорошем подборе питательных веществ количество это оказалось достаточным, чтобы поддерживать силы организма при весьма усиленной работе, которую требует всякая санная экспедиция. На обратном пути, когда выяснилось, что у нас есть некоторый избыток провизии, мы расходовали более положенного рациона. Для собак я мог взять корму только на 1 месяц из расчета 0,87 фунта в день на собаку (галеты из сушеного мяса с овсяной мукой). Это количество, как я предвидел, оказалось совершенно недостаточным, однако, без сокращения продолжительности санной экспедиции я никоим образом не мог увеличить собачий рацион, т. к. и при этой порции нагрузка, как сказано, была максимальной. Недостаток собачьего корма и отсутствие охоты (медведей) на Карском берегу были причиной того, что я должен был несколько сократить план моей санной экспедиции и ограничиться только пересечением Новой Земли и с'емкой около 40 верст береговой линии на Карской стороне. Первоначальным моим проектом было, по выходе на Карскую сторону, повести с'емку берега на север, по возможности до мыса Желания, в которому по западной стороне Новой Земли одновременно продвигался Г. Я. Седов. Выполнение этого проекта ставилось в полную зависимость от того, встречу ли я на Карской стороне белых медведей или нет. К сожалению, во время моего недельного пребывания на берегу Карского моря, я не видел ни одного медвежьего следа, и полное отсутствие в районе моего выхода и Карскому морю признаков хотя бы небольших пространств открытой воды, не давало никакой надежды на встречу с желанным гостем. Песцов3 здесь, правда, было много, но мясо их крайне неприятно даже на вкус нетребовательного полярного путешественника, сильнейшее отвращение вызывает оно и у собак. Во время обратного пути я видел в Карских горах двух оленей, но это было уже после самого трудного подъема, когда возвращаться не было желания и, главное, видеть оленя, как для меня, так и моего спутника, не стяжавших себе лавр охотников, не значило еще иметь его. Помимо песцов и двух оленей, я видел на Карской стороне из представителей фауны еще слоново-костную чайку, летевшую 19-го апреля с севера на юг.

Как упомянуто, одновременно со мною совершил пересечение Новой Земли М. А. Павлов, преследовавший исключительно задачи геологического характера, тогда как на мне лежала главным образом съемка. На Карской стороне паши партии разделились: я занялся с'емкой береговой линии, М. А. Павлов принялся за геологические исследования в прибрежных Карских горах.

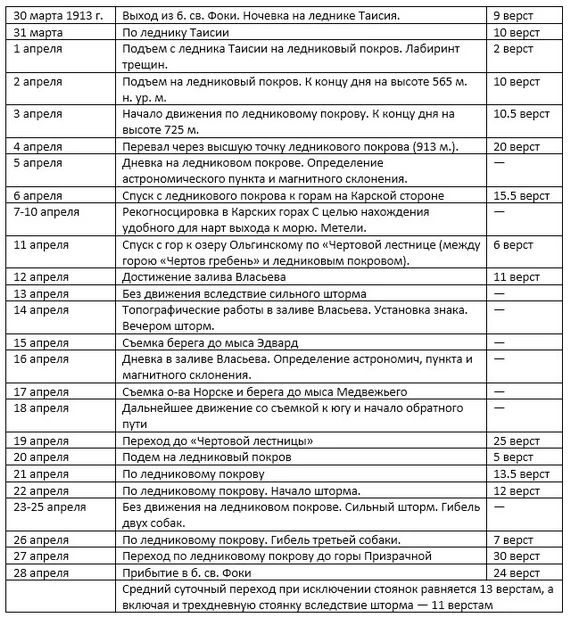

Моя санная экспедиция в хронологическом порядке представляется в следующем виде.

Следует прибавить, что лучшее качество собак повысило бы средний суточный переход по крайней мере до 15 в. в сутки (вместо 11). Цифры эти могут оказаться полезными для расчетов какой-нибудь будущей экспедиции в этой области.

Результаты моего пересечения Новой Земли сводятся в следующему.

- Выяснено, что центральная область Новой Земли на широте 75°-76° покрыта сплошным ледниковым покровом, имеющим форму щита и представляющим собою в миниатюре покров подобный гренландскому.

- Произведена маршрутная съемка и нивеллировка всего перевала через Новую Землю.

- Произведена с'емка части Карского берега Новой Земли.

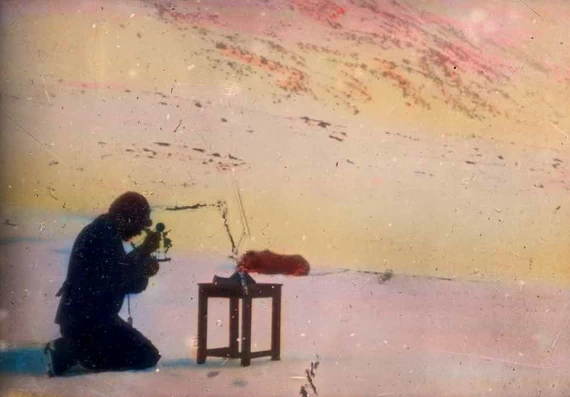

- Произведены метеорологические наблюдения.

Внутренний ледниковый покров Новой Земли в широте 75 1/2° N по произведенной мною нивеллировке имеет наибольшую высоту 913 метров над ур. моря. Перевальная линия Новой Земли в исследованном районе расположена несколько ассиметрично по отношению к берегам, а именно она ближе к западному берегу, чем к восточному. Таким образом, уклон ледникового покрова круче в Баренцову морю, чем к Карскому.

Внутренний ледниковый покров Новой Земли имеет форму выпуклого щита, уклон которого к краям, до цели прибрежных гор, невелик. Он представляет собою слегка волнообразную поверхность, покрытую во время моего перехода (апрель) мощным снеговым покровом. Волны на ледниковом покрове имели протяжение с WSW на ENE; согласно этому направлению мною и были проведены на карте горизонтали. Волнообразность ледникового покрова, однако ничтожна и в общем разность высот подошв и гребней этих воли не превышала 20-30 метров. Никаких нунатаков или других выдающихся точек я на своем переходе через внутренний ледниковый покров заметить не мог. В центральной своей части ледниковый покров совершенно лишен трещин, возникающих вследствие движения льда; такие трещины начинают попадаться лишь в близости гор и достигают полного развития в тех ледяных потоках, которые отходят от ледникового покрова и в виде отдельных глетчеров, заполняющих долины, тянутся среди прибрежных гор по направлению к морю. Что касается трещин во льде, обусловленных термическими причинами, имеющих в ширину всего несколько сантиметров и неглубоких, то таковые в местах, оголенных от снега, были замечены мною на ледниковом покрове в большом числе. Для мощности внутреннего ледникового покрова затруднительно дать какую-либо цифру; из того, что лед совершенно маскирует контуры покрываемой им земной поверхности (за исключением, быть может, упомянутой волнообразности), можно заключить, что мощность эта не мала и, вероятно, не менее 200 метров.

В районе прибрежных гор Новой Земли лед заполняет все долины между горами, образовывая ряд глетчеров, повидимому обладающих значительным движением, на что указывает с одной стороны сильная разбитость их трещинами (преимущественно поперечными)4, с другой стороны — мощные моренные отложения, имеющие в ширину 100 - 400 метров. Эти глетчеры частью достигают моря, к которому обрываются отвесно, частью же немного не доходят до моря, оканчиваясь моренным валом. В посещенном мною районе Новой Земли лед покрывает сушу от одного берега моря до другого, оканчиваясь у Баренцова мора ледником Таисия, а у Карского моря ледником Крапоткина.

Ледник Таисия, который можно отнести к гренландскому типу, питается массой льда, сползающего с ледникового покрова и входящего в узкое русло между горой Скалистой и горой Восточной Ледниковой. Помимо этого источника, существенную роль в развитии этого ледника играют и те массы снега, которые накапливаются на нем самом; этому накоплению в большей мере способствуют ветры, сдувающие снег с гор, которые в течение всего зимнего периода были почти лишены снегового покрова. Высота ледяного потока между горой Скалистой и горой В. Ледниковой равна 300 м. над ур. моря. Ледяной поток в этом месте можно было бы назвать ледяным порогом; он чрезвычайно неровен, сильно разбит трещинами и скорость движения льда здесь, вероятно, не мала. По выходе из узкого русла между названными горами, ледник расширяется и частью оканчивается большой конечной мореной, выходящей к перешейку между полуостровом Панкратьева и матерым берегом, частью обрывается непосредственно к морю; высота обрыва ледника Таисия к морю составляет 20 - 40 метров. Образование перешейка Панкратьевского полуострова в значительной доле должно быть отнесено за счет размытого материала конечной морены ледника Таисия.

Высота ледника Таисия над уровнем моря в широкой его части колеблется между 150 и 250 метрами, причем к северу от горы Скалистой глетчер образует впадину. Уклон ледника Таисия от места между горой Скалистой и горой В. Ледниковой равен 1°50.3, на последнем же километре до моря этот угол составляет 4°. Здесь ледник чрезвычайно сильно разбит широкими трещинами, которые летом были частью заполнены водой, образуя небольшие озера.

Ледник Таисия образует хорошо выраженные боковые морены, а между горой Ледниковой и горой Суворина тянется срединная морена, разделяющая ледник Таисия от ледника Попова и возвышающаяся на 5-10 метров надо льдом. Для измерения скорости течения льда мною на глетчере Таисия были установлены вехи. Вехи эти стояли в северо-западной части ледника, вблизи горы Суворина, всего только в 1/4 км. от боковой морены, а потому полученные величины скорости движения (ок. 4 см. в сутки) не являются характерными.

Между горами Восточной и Западной Ледниковыми расположено озеро Ледниковое, питающееся подледниковыми ручьями и теми ручьями, которые на поверхности ледника появляются в период таяния. В марте и июле, когда я посетил это озеро, оно было покрыто чрезвычайно толстым ледяным покровом. Озеро, вероятно, довольно глубоко, так как посреди его находилось несколько внушительных айсбергов. На берегах озера видны террасы, обусловленные различным стоянием уровня воды в озере.

Гора В. Ледниковая дает начало двум миниатюрным местным глетчерам, заполняющим в виде узких языков разлоги гор. На горе В. Ледниковой мною была определена высота линии вечного снега, оказавшаяся равной 370 метрам. Г. Я. Седов сообщил мне, что по его наблюдениям в гавани Мака линия вечного снега лежит на высоте 505 метров.

Ледник Крапоткина на Карской стороне лишь небольшою своею частью непосредственно обрывается к морю, причем падение его к морю менее круто, чем падение ледника Таисия. Южнее ледник Крапоткина ограничивается хорошо выраженной конечной мореной, немного доходящей до моря. В горах Карской стороны расположено довольно большое озеро Ольгинское, имеющее в длину 5 верст. К этому озеру ниспадает с одной стороны ледник Крапоткина, с другой — ледниковый покров. Последний обнаруживает в этом месте чрезвычайно отчетливо свое слоистое строение. Здесь же находится и "Чертова лестница" — круто подымающийся разлог между горой Чертов Гребень и ледни ковым покровом. Место это получило свое название вследствие тех трудностей, которые нам пришлось преодолеть здесь при спуске нарт.

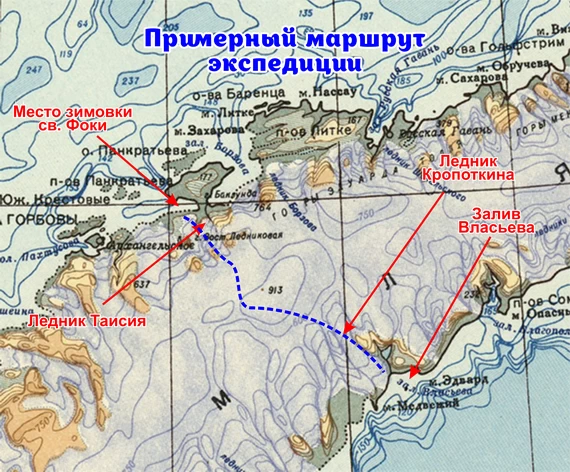

Приложенная к настоящей статье карта маршрута пересечения Новой Земли требует следующих пояснений. Карта базируется на трех астрономически определенных пунктах:

- Мыс Обсерватория 76°00′07′′N, 59°55′04′′Е. Магн. склонение +22°06′.

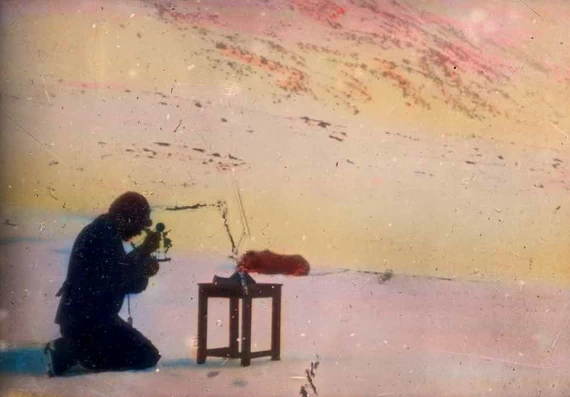

- Пункт на ледниковом покрове 75°39.5′N 61°17.5′Е. Магн. склонение + 22°16'.

- Залив Власьева 75°26.2′, 62°7.7′Е. Маги, склонение + 24°42'.

Пункт на мысе Обсерватория был определен Г. Я. Седовым, причем определение долготы пункта может быть признано лишь приближенным. Долготы пунктов на ледниковом покрове и в заливе Власьева были определены мною помощью бывших со мною хронометрических часов и таким образом в долготы этих пунктов полностью входит возможная ошибка определения долготы мыса Обсерватория. Определенные мною два пункта (секстаном) не могут претендовать на большую точность. Расстояния при с'емке измерялись мною счетом шагов, углы буссолью Шмалькальдера, высоты -анероидом Naudet. Сравнение проложенного на карте маршрута от мыса Обсерватория до астрономиче ского пункта в заливе Власьева с астрономическими определениями показало вполне хорошее согласование.

Район ледника Таисия посещался мною с целью топографических работ неоднократно.

Магнитное склонение определялось мною приближенно буссолью Шмалькальдера (15 наведений на солнце вблизи горизонта) и, согласно произведенным мною в бухте св. Фоки сравнительным наблю дениям, точность определений можно принять до 15.

В окончательном виде составленная мною карта Новой Земли от полуострова Панкратьева до залива Власьева была вычерчена М. Я. Кожевниковым.

Описанная мною часть Карского берега была в свое время положена на карту норвежским капитаном Э. Иоганнессеном, производившим в 1869 году глазомерную семку с судна. Ha карте Иоганнессена мы находим названия "мыс Эдвард" и "мыс Медвежий. (Björne Cap); им же открыт и о-в Норске, название которого встречается только на позднейших картах. При сравнении приложенной к настоящей статье карты с картою Иоганнессена можно заметить, что съемка последнего была лишь самая поверхностная. Посещенный мною район на карте Иоганнессена описывается следующими словами: "Низменная земля. Песчаные предгория, покрытые плавником". Далее к югу у Иоганнессена значится: "Земля покрыта травой и цветами". Хотя я посетил берег Карского моря в апреле, но по остаткам растительности и я вынес вполне определенное впечатление, что флора здесь богаче, чем на соответственной широте на западном берегу Новой Земли. В заливе Власьева мною был поставлен деревянный крест из плавника с выжженной на нем надписью "Экспедиция Седова". Крест обложен солидным каменным гурием и находится в 85 саж. от берега, на высоте ок. 5 саж. над уровнем моря; проектируется он на скалах, а потому с моря мало приметен. В глубине залива Власьева впадает в море небольшая речка, берущая начало из озера Ольгинского. Горы в заливе Власьева отличаются своим характерным столообразным видом. По всему пройденному мною берегу Карского моря в изобилии встречается плавник, особенно на мысе Эдвард. Полуостров, на котором находится м. Медвежий, соединяется с матерым берегом узким низменным перешейком, имеющим в ширину в самом узком месте только ок. 25 сажен. Перешеек был так завален торосами, что его с трудом можно было обнаружить. Очевидно, этот полуостров еще в сравнительно малоотдаленную эпоху представлял собой остров; на поднятие здесь указывают и обнаруженные мною на полуострове береговые террасы. Высота наивысшей точки полуострова над уровнем моря равна 26 метрам.

Берега бухты Екатерины совсем пологие и по характеру их можно заключить, что глубина в бухте незначительная.

Обойденный мною кругом небольшой остров Норске возвышается над морем только на 10 метров. В сторону Новой Земли он обращен песчаным мысом.

Производившиеся во время санной экспедиции три раза в день метеорологические наблюдения, хотя и обнимают в общей сложности период лишь около одного месяца, но, в связи с одновременно производившимися наблюдениями в бухте св. Фоки, уже выясняют некоторые весьма интересные климатические особенности посещенного района.

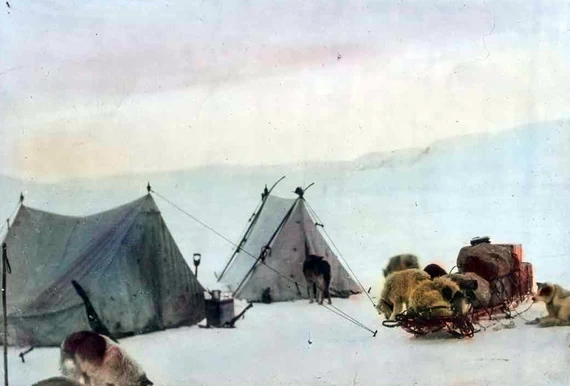

Средняя температура воздуха за 11 дней, в течение которых я находился на ледниковом покрове на высоте от 520 до 850 м. вад уровнем моря (при средней высоте в 750 м.) оказалась равной -13.6°С, тогда как точно одновременные наблюдения за эти же дни в бухте св. Фоки дали среднюю температуру-11.6°С. Таким образом в апреле месяце понижение температуры с высотой составляло лишь 1/4 на 100 метров поднятия. В продолжение двух дней параллельные наблюдения на ледниковом покрове и в бухте св. Фоки обнаружили инверсионное температурное наслоение:

В эти дни на ледниковом покрове наблюдались слабые варьирующие ветры при часто находившем густом тумане и обильном выпадении инея.

Температурная инверсия в нижних слоях атмосферы в холодное время года составляет обычное явление в полярных странах и обясняется сильным охлаждением путем лучеиспускания поверхности снегового покрова. На ледниковом покрове условия для охлаждения лучеиспусканием, вследствие частых туманов и вообще малой прозрачности воздуха, из которого почти постоянно в обильном количестве выделялся иней или выпадали отдельные крупные кристаллы снега, оказываются вообще значительно менее благоприятными, чем на уровне моря, как на западной, так в особенности на восточной стороне Новой Земли. Большая подвижность воздуха на ледниковом покрове, сравнительно с воздухом у берегов вблизи уровня моря, также не благоприятствует образованию вблизи поверхности сильно охлажденного инверсионного слоя. За 11 дней, проведенных мною на ледниковом покрове Новой Земли, штиль наблюдался в 6% всех наблюдений, тогда как в это же время в бухте св. Фоки на штиль приходилось 28%. Наблюдения над ветром па ледниковом покрове обнаружили вращение его вправо относительно ветра, наблюдавшегося на уровне моря (б. св. Фоки). Среднее направление ветра за 11 дней на ледниковом покрове было N 52° W, а на уровне моря по одновременным наблюдениям в бухте св. Фоки S 69° W. Правое вращение ветра с высотой обнаружили также и наблюдения над облаками в бухте св. Фоки.

Средняя температура воздуха во время моего восьмидневного пребывания на берегу Карского моря была равна -15°4, одновременная температура на западном берегу в бухте св. Фоки равнялась 15°. Если, однако, исключить один день (15 апреля), когда под влиянием фена температура воздуха на Карской стороне была на 10.9° выше, чем в бухте св. Фоки, то получаются следующие средние температуры воздуха на западном берегу Новой Земли на 76° с. ш. и восточном на 75 1/2° с. ш., которые приближенно могут дать представление о среднем температурном градиенте между обоими берегами Новой Земли в это время года:

Карская сторона — 15.8°

Бухта св. Фоки — 13.8°

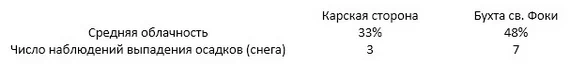

Более низкая температура на Карской стороне об'ясняется, конечно, главным образом тем, что новоземельская возвышенность играет роль экрана, в некоторой степени препятствующего проникновению на Восток влияния относительно теплого Баренцова моря. Новоземельская возвышенность является также причиной того, что при преобладающем движении воздуха из W-ой половины компаса значительная часть находящейся в воздухе влаги осаждается в твердом виде на центральной возвышенности Новой Земли, вследствие чего облачность на Карской стороне меньше, чем на западном берегу, а потому и условия для охлаждения нижнего слоя воздуха путем лучеиспускания благоприятнее на восточной стороне. Одновременные наблюдения на Карской стороне и в бухте св. Фоки вполне подтверждают высказанное положение:

Наблюдения над ветром показали, что преобладающими ветрами на Карской стороне являются ветры, прямо противоположные тем, которые превальируют на западном берегу, что вполне подтверждает правильность единственных продолжительных наблюдений над ветрами на Карской стороне Новой Земли, произведенных очень давно, а именно Баренцом в Ледяной Гавани в 1596-97 гг. и Розмысловым в бухте Тюленьей (восточная часть Маточкина Шара) в 1768-69 гг. Среднее направление ветра во время моего пребывания на Карской стороне было N 5° Е, тогда как в это же время среднее направление ветра в бухте св. Фоки приходится на S 12° W. Более подробное рассмотрение весьма интересных особенностей движения воздуха в нижних слоях атмосферы в области новоземельских побережий вывело бы меня рамок настоящей небольшой статьи; укажу здесь только еще на то, что самым бурным ветром на Карской стороне является ветер, дующий с гор (NW NNW), иногда обладающий характером фена (такой фен и имел возможность наблюдать 15 апреля в заливе Власьева). В прямо противоположной части на западном берегу Новой Земли в бухте св. Фоки самым бурным ветром (также с характером фена, а иногда боры) является тоже ветер, дующий с гор и пересекающий Новую Землю в кратчайшем направлении, а именно ветер с SSE, т. е. как раз противоположный.

Средняя температура во время шестидневного пребывания в карских горах (ср. высота над уровнем моря 220 м.) была равна -15.8°С (одновременно в бухте св. Фоки 13.4°).

Во время обратного пути с Карской стороны, почти в самой высокой части ледникового покрова (850 м.), мне пришлось выдержать сильный шторм, свирепствовавший без перерыва в течение 3 1/2 суток, которые и был вынужден провести без движения в спальном мешке. Очень неприятной особенностью этого шторма было то, что он начался при температуре +1.5° и мокром снеге с дождем, вследствие чего спальный мешок совершенно размок; однако уже вскоре температура начала резко падать и 25 апреля буря свирепствовала с силою в 20-24 метра в секунду при средней температуре воздуха в -22°. Эта резкая перемена оказалась гибельной для наиболее слабых моих собак, из которых три, как я уже упомянул, пали жертвой неистовствовавшей бури.

1 Часть более обширного залива между полуостровом Панкратьева и Новой Землей, названного впоследствии участниками экспедиции в честь погибшего ее начальника заливом Седова.

2 Почти все лучшие собаки были взяты Г. Я. Седовым и его санную экспедицию к мысу Желания, состоявшуюся одновременно с моей.

3 Интересно отметить, что песцовые следы и видел на западной стороне Новой Земли на ледниковом покрове верстах в 25-30 от берега.

4 Глубина трещин была мною измерена в трех местах ледника Таисия, причем получились следующие цифры: 6.6 м., 5.2 м., 18.0 м.